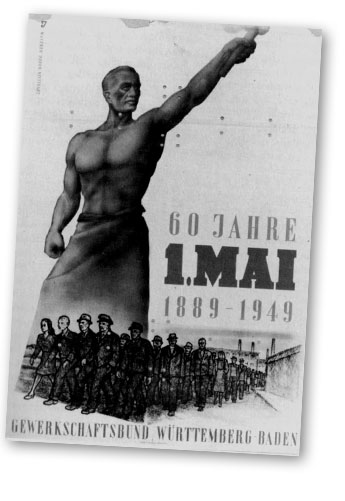

Plakat des Gewerkschaftsbunds Württemberg-Baden zum 1. Mai 1949

Schon vor 1933 haben badische und württembergische SPD-Politiker mit Nachdruck den Zusammenschluss ihrer Länder zu einem Südweststaat betrieben. Im Rahmen einer großen Reichsreform wollte man auf diese Weise das Ungleichgewicht zwischen dem übermächtigen Preußen und den vielen kleinen und mittleren deutschen Ländern beenden. Nun setzt die SPD ihre alte Forderung erneut auf die Agenda und betreibt zielgerichtet eine Zusammenführung der drei neu gebildeten südwestdeutschen Länder zu einem vereinten Südweststaat, der – so Fritz Ulrich Anfang 1946 – ein „Bollwerk der Demokratie und des sozialen Fortschritts“ bilden soll. Auf Initiative der SPD legt die Verfassunggebende Landesversammlung von Württemberg-Baden im Herbst 1946 ein einhelliges Bekenntnis zum Südweststaat ab – und handelt sich damit umgehend eine Abfuhr durch die südbadischen Behörden ein.

Auch als die Westmächte die Ministerpräsidenten der Länder im Sommer 1948 auffordern, Vorschläge zur Neugliederung der Länder zu formulieren, sind nicht alle im deutschen Südwesten begeistert. Während man in Nord- wie Südwürttemberg einen Zusammenschluss zu einem Südweststaat weithin als Chance begreift, die getrennten Teile des alten Landes Württemberg wieder zusammenzuführen, sind die Meinungen in Baden völlig gespalten. Während die südbadischen Christdemokraten den Zusammenschluss in den folgenden Jahren systematisch zu verhindern suchen, steht die südbadische SPD in dieser Frage einmütig an der Seite der anderen südwestdeutschen Landesverbände – was im Herbst 1948 mit zum Bruch des Freiburger Koalitionsbündnisses führt.

Ende 1951 schließlich ist die Bevölkerung der drei südwestdeutschen Bundesländer dazu aufgerufen, über die Länderfusion abzustimmen. Angesichts der starken Ablehnung, auf die das Südweststaatsprojekt unterdessen vor allem in Südbaden, aber auch in einigen Regionen Nordbadens stößt, wird dabei ein etwas „zurechtgebogenes“ Verfahren mit vier Abstimmungsbezirken gewählt. Auf diese Weise findet sich Nordbaden unversehens in der Rolle eines „Züngleins an der Waage“ wieder. Neben Hermann Veit und dem Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Alex Möller, ist es nicht zuletzt der Mannheimer Oberbürgermeister Hermann Heimerich, der schon seit Langem massiv für den Zusammenschluss wirbt. Die Kampagne hat letztlich Erfolg: In Nordbaden wie insgesamt erbringt der Urnengang eine Mehrheit für den Südweststaat.